皆さん、こんにちは!阿見町の筧田(かけひだ)です。いつもありがとうございます!

今日は皆さんと一緒に、少しだけ普段とは違うテーマについて考えてみたいと思います。それは、「政治家って、いろんな可能性について考える『もしも』の話、つまり『思考実験』をしてはいけないのでしょうか?」ということです。

「思考実験」ってなんだろう?

「思考実験」と聞くと、なんだか難しそうに感じるかもしれませんね。でも、実はとてもシンプルなんです。

思考実験とは、頭の中で「もし、〇〇だったらどうなるかな?」と、色々な条件や状況を想像して、その結果どうなるかを考えてみることです。

例えば、理科の授業で「もし空気抵抗がなかったら、物はどうやって落ちるかな?」と考えたり、道徳の時間で「もし自分が相手の立場だったら、どう感じるかな?」と考えたりするのも、広い意味では思考実験と言えるかもしれません。

科学の世界では、アインシュタインが相対性理論を考えるきっかけになったと言われる思考実験もありますし、新しい技術や考え方を生み出すために、昔からとても大切な方法とされてきました。

なぜ政治家にも「思考実験」が必要なの?

では、なぜ町の未来を考える政治家にとっても、この「思考実験」が大切なのでしょうか? 私は、いくつかの理由があると考えています。

① 未来への「備え」のため

世の中はすごいスピードで変化していますよね。例えば、AI(人工知能)がもっと進化したら、私たちの仕事や暮らしはどう変わるでしょうか? 環境問題がさらに深刻になったら? 少子高齢化がもっと進んだら? こうした未来の「もしも」を具体的に想像し、色々なシナリオを考えておくことで、いざという時に慌てず、より良い対応ができるようになります。これは、町の舵取りを考える上で、とても重要です。

② より良い「解決策」を見つけるため

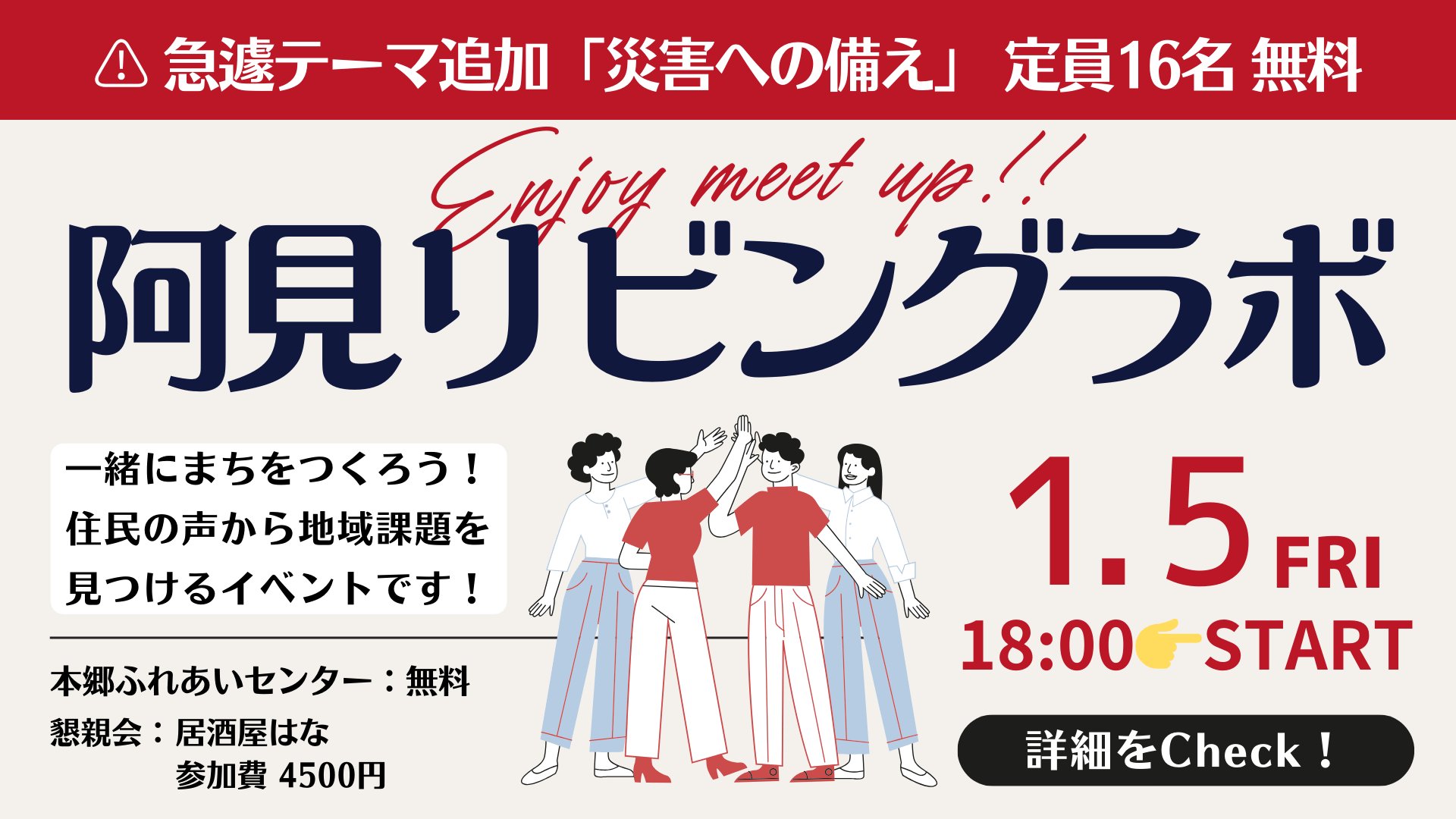

町が抱える課題、例えば子育て支援の充実や、高齢者の方々が安心して暮らせる環境づくり、地域経済の活性化などについて、今ある方法だけがベストとは限りません。「もし、こんな制度があったら?」「もし、地域でこんな協力ができたら?」と、常識にとらわれずに新しいアイデアを考えることで、今まで思いつかなかったような、もっと効果的な解決策が見つかるかもしれません。私自身、会社経営の経験や、大学で研究していたリビングラボ(住民参加型の課題解決)やAIの知識も活かしながら、常に新しい可能性を探りたいと思っています。

③ みんなの「声」を広く深く理解するため

社会には、本当に色々な考え方を持つ人がいます。ある政策について、「もし、この政策を実行したら、Aさんにはメリットがあるけど、Bさんは困るかもしれない。それはなぜだろう?」と考えてみる。こうすることで、すぐに「賛成」「反対」と決めつけるのではなく、異なる立場や価値観をより深く理解し、尊重することにつながります。多様な意見があることを前提に議論を進めることが、より多くの人が納得できる結論を導くためには不可欠です。

④ 時には「タブー」にも向き合うため

世の中には、なかなか公の場で話しにくい、いわゆる「タブー」とされているようなテーマもあります。例えば、教育や子育てに関する非常にデリケートな問題について、様々な角度から議論すること自体が「けしからん!」と、難しくなってしまう風潮を感じることがあります。

もちろん、人の心や尊厳を傷つけるような議論は決して許されません。しかし、問題があるかもしれないと感じているのに、議論することすらできない空気が、かえって問題の本質を見えなくしてしまったり、解決を遠ざけてしまったりする危険性はないでしょうか? 思考実験として、様々な意見や可能性を冷静に検討することまで封じられてしまうのは、社会全体にとって損失ではないかと、私は心配しています。

心配な点もあるけれど…それでも大切にしたい「考える自由」

もちろん、「もしも」の話ばかりしていると、「現実を見ていない」「ふざけているのか」と誤解されたり、一部分だけが切り取られて批判されたりするリスクもあるかもしれません。

でも、だからといって「考えること」や「議論すること」自体をやめてしまったら、新しいアイデアは生まれにくくなり、本当に向き合うべき課題から目を背けてしまうことにもなりかねません。

大切なのは、「これはあくまで可能性を探るための思考実験ですよ」ということを明確にした上で、感情的にならず、冷静に、そしてオープンに話し合う場を持つことではないでしょうか。

私が「思考実験」を大切にする理由

私自身、理系の大学で研究していたときは、仮説を立てて、それを検証するために実験(頭の中でのシミュレーション=思考実験も含む)を繰り返すのが当たり前でした。会社を経営する上でも、常に変化する状況の中で、「もしこうしたら?」「こんな可能性は?」と、未来を予測し、新しい挑戦を続けることが求められます。

私は生まれも育ちも阿見町です。これからもこの阿見町で暮らしていきます。

だからこそ、大好きな阿見町の未来を考える上で、過去の経験や常識だけにとらわれるのではなく、常に柔軟な発想で、長期的な視点を持って、色々な「もしも」を皆さんと一緒に考えながら、より良い町を創っていきたいと強く願っています。

皆さんと一緒に考えたい

政治家だけが難しい顔をして「もしも」を考えるのではなく、住民の皆さん一人ひとりが、「私たちの町がもっとこうなったらいいな」「こんな未来はちょっと心配だな」と、自由に未来を想像し、語り合える。そんな阿見町になったら、すごく素敵だと思いませんか?

私の発言に対しても、「筧田さん、こんな考え方はどう?」「そういう考え方もあるけど、こういうリスクもあるんじゃないかな?」と、ぜひ気軽に皆さんの声を聞かせてください。子育て中のパパ友・ママ友の皆さん、人生の先輩である高齢者の皆さん、地域を支える事業者の皆さん、そして未来を担う若い世代の皆さん。それぞれの視点からの「もしも」が、きっと阿見町の未来を豊かにするヒントになるはずです。

結論を急ぐのではなく、まずは一緒に色々な可能性について語り合ってみませんか?

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!